saba体育-中国击剑俱乐部联赛十周年,铸剑十年,与梦同行

在春意盎然的四月,中国击剑俱乐部联赛迎来了它的第十个年头,这场始于2014年的赛事,从最初仅覆盖少数城市的区域性比赛,逐步发展为如今横跨全国、吸引数万选手参与的击剑盛事,十年来,联赛不仅见证了中国击剑运动的普及与崛起,更成为无数击剑爱好者成长的摇篮,无数青少年在这里第一次握起剑柄,无数家庭因击剑而凝聚,无数梦想在剑道上绽放,这十年,是联赛从萌芽到繁盛的十年,也是无数人与击剑结缘、共同前行的十年。

从萌芽到繁茂:联赛的十年蜕变之路

回顾联赛的起点,2014年的中国击剑尚处于大众认知的边缘,当时,击剑被视为一项“小众”运动,仅在北京、上海等一线城市有零星俱乐部开展,首届联赛的参赛人数不足千人,赛事规模有限,但组织者以“推广击剑文化、培养后备人才”为初心,坚持搭建平台,十年间,联赛版图不断扩展,从最初的华东、华北赛区,逐步覆盖至华南、西南、东北等地,年均举办分站赛十余场,总决赛参赛人数突破5000人,赛事级别也从业余爱好者交流,升级为涵盖U8至成人组的全年龄段竞技平台,并引入国际标准裁判体系和电子计分设备,提升了专业度。

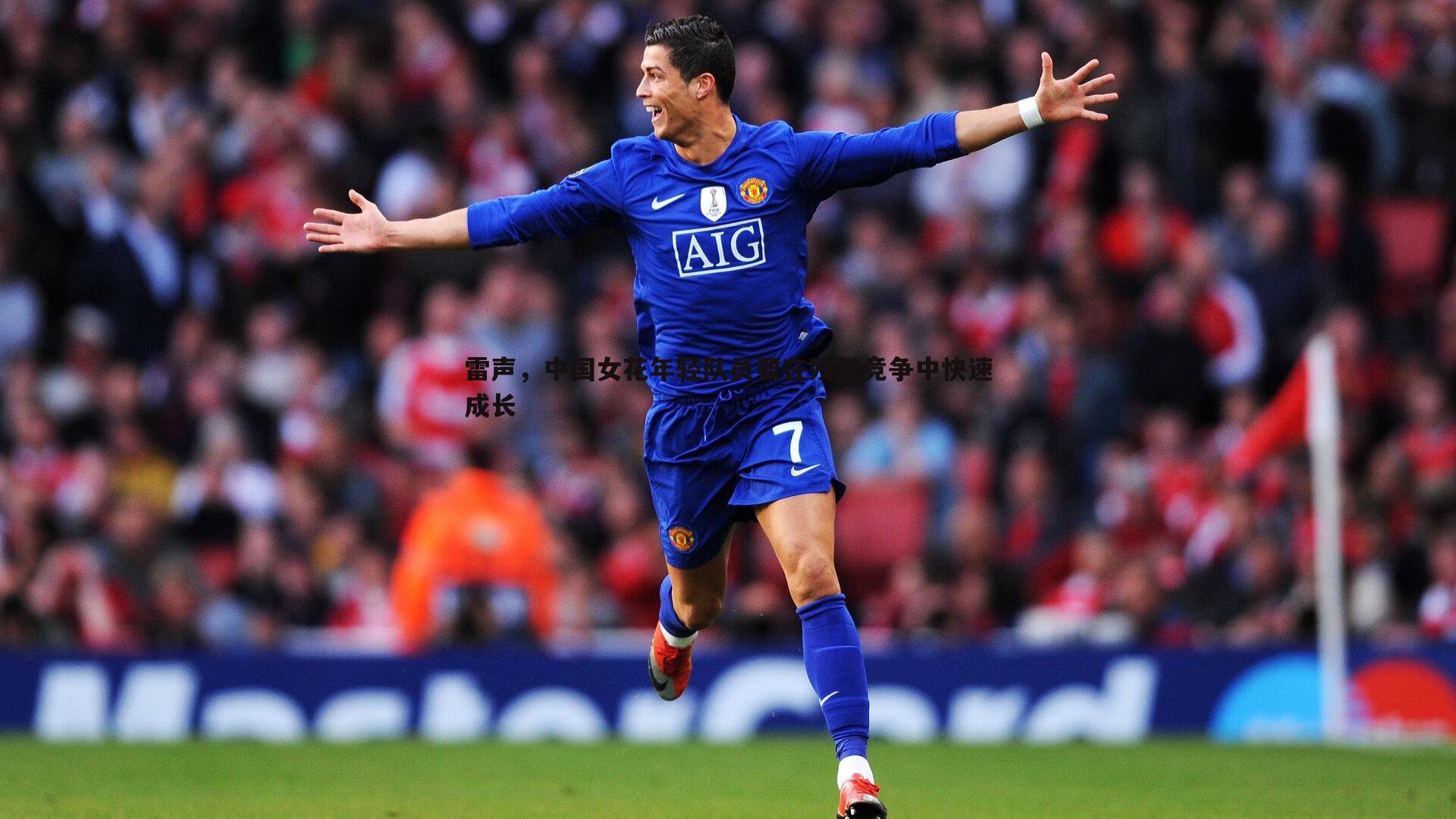

联赛的成长与中国击剑运动的整体发展同步,随着中国击剑选手在国际赛场上屡创佳绩——如雷声在2012年伦敦奥运会夺金、孙一文在东京奥运会摘冠——公众对击剑的关注度持续升温,联赛借此东风,通过媒体直播、社区互动和校园推广,将击剑的“贵族”标签转化为“大众健身”选项,全国击剑俱乐部数量已从十年前的不足百家增长至近千家,注册运动员超十万人,其中青少年占比超过70%,联赛不仅是竞赛场,更成为连接俱乐部、选手与家庭的纽带,推动击剑产业生态的成熟。

个体叙事:剑道上的成长印记

联赛的十年,亦是无数普通人用汗水书写青春的十年,来自南京的15岁选手李悦,从8岁起参加联赛,至今已征战七年。“第一次上场时,我连剑都握不稳,但现在,击剑教会了我如何面对压力,”她分享道,李悦的母亲王女士感慨,联赛像一位“无声的导师”,让女儿从怯场的小女孩蜕变为自信的少女。“每场比赛都是一课,她学会了尊重对手、接受失败,这些比奖牌更珍贵。”

像李悦这样的故事俯拾皆是,北京某击剑俱乐部教练张强,十年前作为选手参加首届联赛,如今转型为教练,已培养出数十名全国冠军。“联赛是我成长的镜子,”张强说,“从前我只关注输赢,现在更明白体育的精神在于传承。”他的学员中,有孩子因击剑改善注意力,有上班族通过剑道释放压力,甚至还有祖孙同场竞技的温馨场景,联赛的包容性,让击剑超越竞技,成为生活的一部分。

社区与家庭:击剑文化的播种机

联赛的持续举办,催生了独特的“击剑社区文化”,每场分站赛,都像一场大型聚会:家长们在看台交流育儿心得,孩子们在赛场外交到朋友,俱乐部间分享教学经验,上海一家俱乐部的负责人刘颖指出,联赛让击剑从“个人运动”变为“集体体验”。“许多家庭因联赛结缘,形成互助网络,孩子们在比赛中学会团队精神,家长则成为推广击剑的志愿者。”

这种社区效应,进一步推动了击剑的大众化,联赛联合教育机构开展“击剑进校园”活动,让偏远地区的孩子也有机会接触这项运动,赛事衍生出培训、装备、旅游等产业链,为地方经济注入活力,十周年之际,联赛组委会发起“我的击剑故事”征集活动,收到上千份投稿,其中不乏残疾选手的励志经历,彰显体育的平等与包容。

挑战与未来:新征程的起点

十年并非一帆风顺,联赛曾面临资金压力、赛事同质化等挑战,但通过引入企业赞助、优化赛制,逐步走向稳健,联赛计划拓展国际交流,邀请海外选手参赛,并加强青少年梯队建设,为中国击剑输送更多苗子,组委会负责人表示:“下一个十年,我们将聚焦数字化与可持续发展,让击剑触达更多人群。”

对中国击剑而言,俱乐部联赛是根基所在,它不仅是人才储备库,更塑造着这项运动的文化基因,当孩子们在剑道上鞠躬致意时,他们学到的不仅是技术,还有礼仪、专注与坚持——这些品质,正是联赛留给社会最宝贵的遗产。

十年铸剑,锋芒初露;十年同行,梦想不息,中国击剑俱乐部联赛用时间证明,体育的真正价值不在于金牌数量,而在于每个参与者的成长,当剑尖划破空气,当护面下的目光坚定如初,联赛的故事仍在继续——下一个十年,更多平凡人将在这里书写不凡。

评论留言